据武汉热线网(nbdnews.cn)讯 当代国画大师齐白石的大名是世人皆知的,但他与其得意弟子湖北省著名书画家王文农的师生情缘,恐怕就很少有人知道了。笔者与王老为原大冶小同乡,且有三代世交之谊,与其生前过从甚密,颇知其详,今在其辞世10周年之际,特作简述,既以飨读者,也是对这位老人的追思缅怀和纪念。

初谒师门

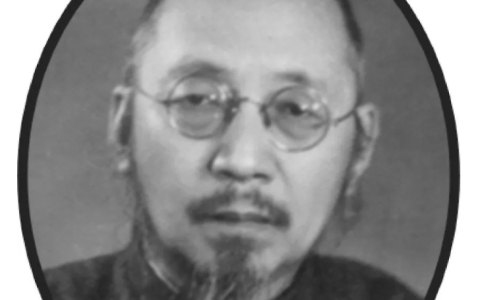

王文农(1910.2—1994.5),出生于湖北大冶一个商业世家。其父辈在大冶城关开设有“晋丰太”杂货号,家道殷实。6岁启蒙读书,聪慧敏悟,勤奋好学,成绩优异。10岁起从乡贤刘竺轩学习书画诗文,后赴省城武昌考入武昌艺专研读国画。1932年毕业后,为求深造,于1934年24岁时只身前往北平,考入当时中国的最高艺术学府——京华美专中国画专业,与当代著名的国画家娄师白、潘絜兹等为同班窗友,师事齐白石。他毕业从事国画创作和教学事业,其画竹为一绝,尤以“风雪竹”、“风雨竹”饮誉于世,素有“竹王”之称。其诗词、书法、篆刻,无一不精,生前曾被聘为武汉市文史研究馆馆员。

王文农初去北平,寄寓于大冶同乡会馆。时正值青年,身材伟岸,仪表堂堂,加之诗书画艺熏陶,很快在这里结识了不少的良师益友。时任北平印社社长的湖北老乡吴迪生,便是其中的一位。吴不仅介绍他结识了京城的许多名人雅士,还亲自引见他去北平西城跨车胡同15号,拜谒恩师齐白石于府第。初次相见,王带去了诗文和画印习作,向老人请教,齐看后颇为满意,对这位来自南方城镇身材高大、浓眉大眼、谈吐不俗的青年,刮目相看,颇有好感,诲勉有加。除同他在诗文艺术上交谈了一番外,老人还拿出几年前印行的诗集《借山吟馆诗草》、《白石诗草》,题赠给王文农。吴迪生在一旁看到老人如此器重自己的这位小老乡,心里由衷高兴,便趁机扯着王的衣袖说:“文农,还不赶快下跪,请齐老收你为入室弟子呀!”机灵的王文农一听,喜出望外,连忙“扑通”跪下,叩头就拜。这一拜,便使他们师生二人结下了半个多世纪的翰墨姻缘和深厚的情缘!从此,王文农便常去齐府向老人请教。每当寒暑假由家乡返校时,总忘不了带些自家铺子师傅做的新鲜糕点和土特产品孝敬恩师,齐老也很高兴。过从既多,齐府的人对他也都熟识了,故王每次去齐府,不用先行通报便可登堂入室了。

白石老人对这位聪明好学的弟子虽眷爱有加,但在学业上的要求却极为严格。有一次,王文农构思良久,画了一幅题为《枫落吴江冷》的画作,画面上有江流、悬崖及枫树,枫叶飘落,秋气肃然。同学们见了都齐声叫好,王颇为得意。可是当他满怀喜悦地把这幅画作送给白石老人请益时,老人审视良久,不仅不赞一词,还严肃地指出:“这幅画的立意构图倒还不错,但那个‘冷’字却未体现出来呀!”白石老人一针见血的评点,使沾沾自喜的王文农面红耳赤。白石老人又亲切地指教说:“你可以考虑在崖下的江面上添一叶扁舟,船上坐着一个戴风帽的老人,他将两手插进袖笼中拱到脸上,捂着口鼻,缩肩拱背,那冷意不就出来了吗?”悟性极高的王文农,经这么一指点,恍然大悟。在严师的教诲下,王的技艺大进,成为门生中的佼佼者。1936年春,白石老人还撰书“太和保元气;景行在高山”以赠,对心爱的门生鞭策勉励,寄予厚望。

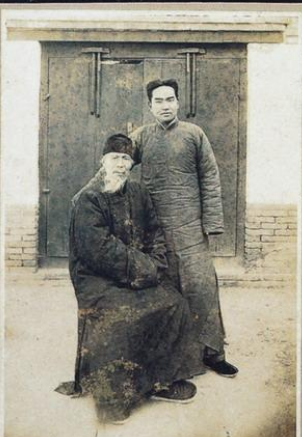

言传身教

白石老人在解放前的大半生中,饱经忧患,爱憎分明,其爱国忧民的情怀和疾恶如仇的秉性,为世人所知。故老人不仅在艺术上使王文农获益匪浅,在处世做人上亦影响极深。如1935年一二·九运动后,北平各校学生都积极投入了抗日救亡的爱国运动,王文农更是踊跃参与。这时大汉奸殷汝耕正筹备卖国的“冀察政务委员会”,其公馆恰在王文农就读的京华美专对面,王和同学们都深恶痛绝,嗤之以鼻。不久,学校照例举办画展,附庸风雅的达官显贵和汉奸文人亦来参观。王文农这次没有以画作参展,而是特地书写了几件大型的书法作品高挂于展厅之内。如汉高祖刘邦的《大风歌》:“大风起兮云飞扬,安得猛士兮守四方,威加海内兮归故乡”,太平天国黄公俊的“最痛有人甘婢仆,可怜无界别华夷”,还有他自己创作的《冰天雪地的东北义勇军》长赋等,对侵华日军和卖国求荣的汉奸,予以有力的揭露和无情的鞭挞!对奋起抗战救亡的仁人志士,进行了热情的歌颂和赞扬。白石老人对这位高足过人的胆识,甚感欣慰,便立即题赠一帧半身相片予以嘉勉。其题识为:“文农仁弟长相见,丙子冬日同客故都,小兄璜题。”嗣后不久,白石老人又邀爱生王文农一起合影留念,并在照片上题曰:“予此像制于故都鬼门关外,时丁丑春,旁立者借山门客也。”借山,系白石老人的斋名。两次照片题识,都将王文农称为“仁弟”和“门客”,可见老人对这位爱生的推重了。鬼门关,系白石老人早年北京寓所附近的胡同名,老人曾有诗云:“马面牛头都见惯,寄萍堂外鬼门关。”老人为何要带自己的门生到10多年前的原住地“鬼门关”去合影留念呢?盖自有深意在焉!1937年王文农于京华美专毕业后,即将离开北平返回江南故乡,白石老人又题“光国因工”4字及拓“丁白”印以赠,特题跋曰:“予书光国因工四字用此印,文农弟喜之,予即拓赠并贺学业大成,还乡如见衰翁也。”老人对爱生期望之殷和依依惜别之情,可见一斑。

返乡后,王文农受聘于故乡大冶中学任教,在学生中积极宣传抗日,不遗余力。旋即故乡沦陷,家中店铺被日军投弹炸毁,学校亦被迫停办。王携家逃难,流亡到汉口难民区,其生活窘迫可知。这时有一国民党要员的大冶同乡,劝王随他去重庆并委以重任,王对闻风逃遁不积极抗日的国民党政府痛心疾首,不仅严词拒绝,以后亦从不与其往来。后来,经一位当律师的朋友陈醉陶介绍,王才受聘去了天主教会开办的汉口上智中学,担任高中国文和全校美术课教师。他在上国文课时,往往撇开课本,专选些具有强烈民族气节的文章和教材,联系实际,慷慨激昂地尽情发挥,有时声泪俱下,使学生受到强烈的爱国教育。在他的感召下,不少学生投笔从戎,成了抗日中坚和民族英才。

解放后,王文农被聘为首批武汉市文史研究馆馆员,生活安定,工作繁忙,心情舒畅。对新中国的强盛和社会进步,感到无比的自豪和欣慰。但老人的爱国热情和民族大义,始终一如既往,难以释怀,有时还到了“倔犟”和“顽固”的程度!如改革开放后,武汉和日本大分结为友好城市,有几次省、市组织市书画界友好代表团访日时,因王是著名书画家,自在首选之列,但当有关负责人登府邀请时,他却均婉言予以谢绝,拒不参与。私下探问其故,老人一脸严肃地说:“小日本侵略中国时,多少人死在他们的刀枪之下?多少建筑被夷为平地?多少财产被掠夺?我是过来人,至今一想起来就欲哭无泪!连做梦也被惊吓得一身冷汗!只要一见到那面‘太阳膏药旗’和‘日本’两个字,就条件反射,义愤填膺,不寒而栗!现在和他们握手言欢,我在感情上还难以接受呢,怎么能去他们那里?”是的,老人执着的爱国情怀和民族气节,和其恩师白石老人一样,是其恩师言传身教的结果。难怪王文农曾在其给恩师白石老人的信中说:“前朝袁简斋太史曾谓家中有一母,朝内有一师,居恒夸耀于人,以之自慰,文农犹可窃比前贤。”并用白石老人“不丑长安作饿饕”的诗句,自号“穷不怕斋生”,还刻制了一枚引首印章用于书画上。

师生情深

由于国难当头,疲于奔命,故自王文农于京华艺专毕业南归,与白石老人匆匆一别后,师生二人再也未能见面,甚至书信音讯也隔断了多年。

1943年,白石老人的女弟子、家庭教师王曼云之胞妹王贞元由北平来汉,王文农不仅安排她住在自己的家中,还帮她谋到了一个小学教师的职位。从此,王才知道音问中断了几年的白石老人的情况,恢复了联系。当白石老人获知其弟子在汉三代同堂(王仅子女就有7人)、人口众多、收入菲薄的窘况后,特寄来了为王书写的润格横幅,体现了老人对弟子的关心和爱护。旋即又寄来了两件行书条幅《重到陶然亭望西山》和《梦还岳麓山》的自作诗词。其中有句云:“西山犹在不须愁,已卜太平时候”,老人已敏锐地看到中国人民的抗战事业已胜利在望。1947年秋,王的慈母病逝,王哀痛不已。白石老人闻讯后,立即书写了“大勇慈祥”4个篆书大字横幅寄赠,并题曰:“王文农之贤母叶太夫人义烈可风,白石老人齐璜题赠,时居燕京,年八十七矣。”未几,老人为了慰勉自己的高足,又题赠了两幅画作《三鼠烛台》和《六虾》,亦题曰:“文农仁弟不通音问常数年,今为作此,如长相见,八十七岁白石。”对恩师的关怀和慰勉,王文农被感动得热泪盈眶,难以言表!

1948年,国民党反动派的政权摇摇欲坠,官僚腐败,物价飞涨,民不聊生。印钞机日夜赶印,“金圆券”形同废纸,大堆钞票买不到几斤糊口米面。广大人民群众在死亡线上挣扎。有些官僚政客富商巨贾,趁机拿着大捆纸钞向白石老人强行定货购画,老人深以为苦地说:“耗了不少心血,费了不少腕力,换得的票子有时一张画还买不到几个烧饼。望九之年,哪有许多精神?只得挂出‘暂停收件’的告白了。”王文农闻之,忧心如焚,便致信其恩师说:“屡询吾师起居于曼云,就稔大人疲于画债,几罹疾病。嗟呼!铎以声自毁,膏以明自铄,一代精英,为谁辛苦?文农诚不愿灵光鲁殿遽然隳灭,摧我师表,失我凭依。恨不能插翅飞来,日侍寄萍堂上,峻拒一切……弟以哭母之泪难干,念师之情日重。”白石老人收到爱生这封情深意切的信后感叹不已,便托人带给王一张名片,角面写着如下感人肺腑的话:“文农仁弟,五月十五日惠书看毕,涕泪交流,门客三千未有如弟之令人如此,迟当长哉言之奉答,七月七日,八十八岁白石。”接着又寄赠了《一鼠一烛台》的画作给爱生,这是王收到恩师最后一幅画作,当时已是武汉解放前夕了。

武汉解放后,王文农立即被中南行政委员会副主席张难先推荐为武汉文史馆馆员,并委以筹建东湖屈原纪念馆及文物搜集、鉴定、整理的重任。王文农将其历年珍藏的200余件文物书画,无偿捐赠给政府。还通过张难先赴京之便,带信问候恩师齐白石老人,并请为纪念馆题字。白石老人也通过张询问其爱生情况,亦请张代致问候,还一再表达了阔别的思念之情,希望能尽快重逢一叙。遗憾的是,这时王文农因工作劳累,不慎在纪念馆的楼梯上摔下,致使脊骨损伤,几成残疾,故师生二人聚首重叙之愿,终未实现。1957年9月16日下午,白石老人溘然长逝,王文农惊闻噩耗,痛不欲生,倒床大哭,不进茶饭者数日。

1985年5月,时任记者的笔者曾去王府,请老人讲述与其恩师白石老人的师弟之情,并有幸目睹了其珍藏多年现已发黄的合影照片及有关资料,拟撰小文予以介绍。过了几天,老人寄我一信,谈及被采访后的感慨并赋诗三首,其题为:《杨村(笔者本名)侄过访,索观先师白石山翁遗墨与合影,且欲为文彰之,口占七绝三首以申谢》。其诗赘录如下:

仆仆风尘卅载过,漫夸剩墨换笼鹅。

家声难继垂垂老,回首师门感慨多!

寄萍堂上数恩情,立雪赢来泪暗倾。

一事无成余已老,人前怕说是门生。

惟楚有材四座惊,杨村并不让茶村。

江皋困踬人何幸,赢得词人识姓名。

字里行间,其对恩师的怀念,对后学的奖掖鞭策,拳拳之情,溢于言表。后又由笔者牵线,使他与阔别了40余年的京华美专窗友娄师白、潘絜兹等当代著名画家,恢复了联系,使老人尤感欣慰。

不幸的是,1994年5月28日,时年84岁高龄的王文农先生因脑溢血辞世,停下了他一生不肯停下的画笔!武汉市文史馆为他举行了隆重的追悼大会,省市领导、社会各界知名人士、生前好友及门生数百人前来吊唁。奠堂正中的遗像旁挂着其家属的挽联:

一生劳瘁,爱国为家,笔砚苦长耕,秋雨春风铭岁月;

满室哀号,断肠枯眼,音容悲遽逝,素车白马泣江皋。

笔者泣写的挽联亦悬挂厅内:

师齐白石于京城,葬赛金花于陋巷,三绝奇才,一腔侠义,爱国更深情,至老犹挥忧国泪;敬忘年交为父执,叙桑梓情为同乡,频加绳尺,屡馈铜盘,问天何不语,登堂难报昊天恩!

近年,在其爱女王传芬女士的奔走努力下,一本印制精美的《王文农书画集》由湖北美术出版社出版了,潘絜兹先生热情为其题签,王文农先生地下有知,亦当欣慰矣。值此王老仙逝10周年之际,感赋一律以为本文作结:

一别音容忽十年,伤心怕检旧书签。

登堂屡下陈蕃榻,敲句长歌舜日天。

此望师门常堕泪,艺兴家道已传贤。

故园景色今如画,寄语先生含笑眠!

原创文章,作者:nbdnews,如若转载,请注明出处:https://www.nbdnews.cn/17/15/46/48621.html